06/02/2009

Marcos Santos Ferreira*

"Trinta minutos de atividade física por dia: receita de saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”; “Beba água, faz bem a sua saúde”; “Sal e gordura: um risco para sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”; “Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são exemplos de recomendações/advertências veiculadas em campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas, além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a mudanças no comportamento individual tendo em vista a melhoria da saúde. Embora de eficácia questionável, estratégias desse tipo vêm ganhando destaque no campo da saúde pública.

|

De fato, na divulgação dos dados do levantamento feito pelo Ministério da Saúde sobre o perfil da mortalidade no país — Saúde Brasil 2007 — na primeira página de vários jornais brasileiros (7/11/08), mereceram destaque os indicadores de que o que mais mata no Brasil são doenças associadas a maus hábitos de saúde, como o consumo excessivo de álcool, a má alimentação, o tabagismo e o sedentarismo. Um dos profissionais consultados afirma que, “para diminuir o risco de eventos circulatórios, como infartos e derrames, deve-se adotar uma dieta saudável, tratar a pressão alta, deixar de lado o cigarro e fazer atividade física”. A saúde, portanto, seria decorrência de um “estilo de vida”, expressão fortemente associada à liberdade individual de escolha.

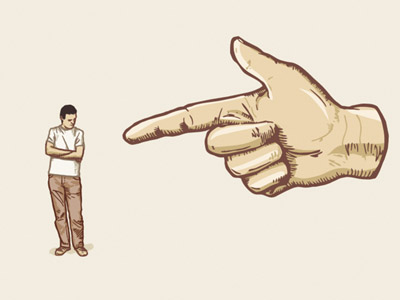

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito a sua saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e dura para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os hábitos apontados como principais fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem, pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos [precários] serviços de saúde e de educação a que têm acesso.

Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque não dão conta da complexa interação dos condicionantes sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das doenças. Entretanto, a limitação dos estudos epidemiológicos em apreender a complexidade da realidade não pode servir para que se omita a influência do contexto social na produção de saúde.

Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde, “120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por ano [e] cerca de 70% da população não se protege dos efeitos nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes — em geral, resultados de políticas públicas ineficientes em fazer valer os interesses da maioria da população — no buraco na camada de ozônio, fica parecendo que o câncer de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado individual.

Outro exemplo, possivelmente mais emblemático, é a última (pelo menos até o verão) epidemia de dengue, que afetou particularmente o Rio de Janeiro e vimos atribuída sobretudo ao descuido das pessoas com os depósitos de água parada (entre outras ações individuais), e não à insuficiente (para não dizer incompetente) alocação de recursos de diversos tipos e esferas para o enfrentamento da doença.

Apesar dos resultados práticos duvidosos, ações e políticas de saúde centradas na mudança de estilos de vida garantem projeção midiática e suscitam muito menos conflitos de interesse. Quando tomamos o “estilo de vida” como principal fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e a mera informação como um requisito suficiente para a mudança de comportamento, fazemos vista grossa ao fato de que avanços significativos e duradouros no campo da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Assim, é mais fácil fomentar a proliferação de slogans como “atividade física é saúde”, mesmo que isso signifique negar a saúde como direito de todos e dever do Estado.

* Doutor em saúde pública pela Ensp/Fiocruz, professor do Instituto de Educação Física e Desportos da Uerj

Publicado em 6/2/2009 (este artigo foi originalmente publicado na revista Radis número 78, em fevereiro de 2009. Para acessar o conteúdo da revista, clique aqui).