Cinco filhos. O mais novo, com pouco mais de um mês, está com ela na Unidade Materno Infantil (UMI), na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Rio de Janeiro. Preso. Com a mãe. Noventa gramas de maconha que ela transportava para o ex-companheiro na cadeia foram o crime. Quatro anos e um mês em regime fechado é a sentença. Pediu para não ser identificada na reportagem de Radis mas quis contar a sua história. Disse que se arrepende. Que nunca traficou nem roubou. Que fez o que fez porque, na época, era ameaçada pelo pai dos dois primeiros filhos. E que espera sair dali dentro de cinco meses com seu bebê nos braços e voltar para o emprego que tinha em um restaurante japonês — como já cumpriu boa parte da pena antes do julgamento como presa provisória, ela acredita que a Justiça lhe será favorável e que vai conseguir a condicional.

Cinco filhos. O mais novo, com pouco mais de um mês, está com ela na Unidade Materno Infantil (UMI), na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Rio de Janeiro. Preso. Com a mãe. Noventa gramas de maconha que ela transportava para o ex-companheiro na cadeia foram o crime. Quatro anos e um mês em regime fechado é a sentença. Pediu para não ser identificada na reportagem de Radis mas quis contar a sua história. Disse que se arrepende. Que nunca traficou nem roubou. Que fez o que fez porque, na época, era ameaçada pelo pai dos dois primeiros filhos. E que espera sair dali dentro de cinco meses com seu bebê nos braços e voltar para o emprego que tinha em um restaurante japonês — como já cumpriu boa parte da pena antes do julgamento como presa provisória, ela acredita que a Justiça lhe será favorável e que vai conseguir a condicional.

Vamos chamá-la de L. Um dia antes da entrevista, L. havia recebido a visita dos outros quatro filhos que estão sob os cuidados da cunhada. Ainda sofria com as saudades da véspera. E apesar de reconhecer que, na Unidade Materno Infantil em que se encontra, as internas recebem um tratamento digno — “pelo menos aqui a gente é tratada como mãe e mulher, não importa o crime que a gente cometeu” —, L. não esconde a tristeza: “A experiência de ser mãe é boa, mas na cadeia não é. A gente está privada de tudo. Não podemos sair com nossos filhos, eles não podem conhecer outras pessoas. Estamos presas, né? E tudo o que a gente quer é a nossa liberdade”.

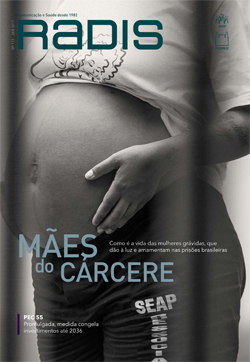

O Brasil tem uma das quatro maiores populações carcerárias do mundo. São 607 mil pessoas em privação de liberdade e L. está entre as 37.380 mulheres que fazem parte desse total, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) divulgados no final de 2015. Em 2000, elas não passavam de 5.601, o que significa um aumento de 567% em 15 anos, sendo o tráfico de drogas a principal razão dessa multiplicação. Debaixo desse número, o retrato é revelador: o cárcere brasileiro possui mais mulheres pretas e pardas que brancas, em sua maioria jovens entre 18 e 30 anos, em geral, mães, de baixa renda, com pouca escolaridade e histórias de vulnerabilidade social muito semelhantes. Essa é a conclusão da pesquisa “Dar à luz na sombra”, realizada pelo Ministério da Justiça em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em seis estados brasileiros, e cujo recorte foi a situação das mulheres mães e grávidas que estão presas.

Ser mãe na cadeia é padecer. Ponto. Isso porque há uma série de desafios a serem enfrentados, apesar dos direitos e garantias assegurados por leis — entre elas, o artigo 5º da Constituição Federal que determina que a população carcerária feminina possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; e a Lei de Execução Penal (LEP), que prevê a obrigatoriedade de berçário nos estabelecimentos penais destinados a mulheres, onde as presas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses. Mas, para Caroline Bispo, coordenadora do grupo de Trabalho e Estudo Elas Existem — Mulheres Encarceradas, não se trata apenas de uma questão legal.

“Infelizmente, isso nem sempre é cumprido ou não é cumprido como deveria. Mas, mesmo quando se cumprem as normas dentro da prisão, há problemas e restrições de toda ordem”, diz Caroline, para quem a grande batalha deve ser pelo cumprimento das penas alternativas. Ressalte-se que a LEP prevê ainda o benefício do regime aberto em residência particular para condenada gestante, com filho menor ou com deficiência, física ou mental. No caso de viver a gestação e maternidade dentro da cadeia, a advogada aponta uma série de consequências. “Na unidade materno infantil, ela não tem que cumprir regras tão rígidas de disciplina, mas elas vivem uma hipermaternidade. Ficam 24 horas por dia direto com o bebê”, ela diz. “Então, imagine, essas mulheres são vistas como criminosas até o momento em que ganham bebê. Depois elas passam a ser tratadas como mães e após seis meses, quando acontece o desligamento, voltam para o presídio comum e passam a ser criminosas novamente. Como lidar com isso? É desumano”. Caroline condena o que, para ela, parece mais uma forma de castigo.

“Presos que menstruam”

Nana Queiroz é jornalista. Durante quatro anos ela se correspondeu com mulheres presas, passou madrugadas na porta de presídios, fez amizade com familiares, conseguiu entrevistas a fim de contar suas histórias no livro “Presos que menstruam”, que também vai virar série de TV. O substantivo masculino do título é uma alusão ao mundo masculino que impera no sistema prisional. Nana conta que, apesar das especificidades do universo feminino, a maioria dos presídios no Brasil é apenas uma adaptação das cadeias construídas para homens. Isso, sugere, é uma amostra de como as mulheres são tratadas como homens no sistema carcerário. “Mas elas menstruam, engravidam, têm câncer de mama, têm filhos, precisam amamentar”, relata à Radis. “Em geral, tudo isso é ignorado e só é lembrado quando as necessidades do gênero se tornam gritantes”. Em suas visitas, a jornalista chegou a encontrar casos em que miolo de pão era usado como absorvente.

Dados de junho de 2013 do Ministério da Justiça, revelados pela organização de direitos humanos Conectas, citavam um médico ginecologista para cada grupo de 1.700 mulheres. Segundo Nana, a realidade das mulheres grávidas é ainda mais grotesca. “Há lugares em que as presas têm seus bebês e depois ficam com eles em unidades materno infantis que não têm a menor estrutura. São lugares escuros, abafados, com mofo, sem ventilação, com crianças deitadas em cama improvisada no chão. É um submundo”. Para a jornalista, isso acarreta sequelas emocionais e psicológicas. Ela lembra do caso que mais lhe marcou. “Luca é um menininho que tinha 3 meses quando a mãe foi espancada ao ser presa. Mesmo tentando proteger o filho que estava em seus braços, uma algema o atingiu no olho. Quando eu o conheci, ele já estava com quase um ano e era uma criança que não sorria”.

Em agosto, Nana escreveu uma carta aberta à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia para falar “em nome dos filhos do cárcere” e pedir que o Judiciário não esqueça “os presidiários de fralda”. Quando assumiu a presidência do STF, em setembro, Cármen Lúcia — que havia se revelado alarmada com o caso de uma detenta que deu à luz em uma solitária no Piauí — anunciou que pretende fazer cumprir a Constituição garantindo que nenhuma mulher tenha filho dentro da prisão. O projeto vem sendo chamado pela Ministra de “segunda Lei do Ventre Livre” e prevê a construção de centros de atendimento à detenta grávida em cada estado, cujo diferencial seja a assistência: médicos, parto humanizado, atendimento psicológico e garantia de amamentação. Hoje, as unidades materno infantil contam com equipes que atendem dentro do local e as detentas podem sair em caso de urgência e emergência, mas com todo um aparato que envolve segurança, escolta armada, algemas (ver entrevista na página 20). A pesquisa “Dar à luz na sombra” também revelou que, apesar de o Brasil ser signatário das Regras de Bangkok aprovadas pela ONU em 2010 (que reafirmam os direitos humanos no tratamento da mulher presa), nenhuma prisão brasileira funciona respeitando todos os parâmetros estabelecidos.

Glicélia e a dor no peito

A índia tupinambá Glicélia Jesus da Silva viveu dias de medo na prisão. Uma das lideranças no território Tupinambá de Oliveira, no sul da Bahia, foi presa quando o pequeno Eru tinha 3 meses, acusada de formação de quadrilha por liderar um protesto em defesa da comunidade. No momento da prisão, Glicélia — que era integrante da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI) — voltava de uma reunião com a presidência da República, em Brasília. “Era feriado de Corpus Christi, dia 3 de junho de 2010”, lembra com detalhes durante entrevista à Radis, por telefone. “Do avião mesmo eu já vi o carro da polícia lá embaixo. Quando aterrissou e eu estava com o meu filho nos braços, dois oficiais fizeram a prisão ali mesmo. Ao olhar pra trás, vi um verdadeiro comboio. Havia vários carros, eu parecia ser a mulher mais perigosa do mundo”.

No presídio de Jequié, para onde foi conduzida, dividiu uma cela com o filho e outras cinco detentas por quatro meses e 15 dias. Glicélia lembra do pior momento, quando ficou apavorada a ponto de não dormir porque achou que iria se separar do filho quando foi diagnosticada com mastite e parou de amamentar. “Com essa situação toda, o corpo da gente reage. Eu adoeci. Fiquei com os seios inchados, tive muitos tumores. Nesse período, foram as detentas que me acolheram; não os agentes”, conta. “Eles chegaram a dizer que não tinha agente disponível para me levar ao hospital. Foram as outras meninas que cuidaram de mim quando o tumor estourou”. Em outra ocasião, ela presenciou uma manifestação por melhores condições de saúde. “Era tudo muito precário. Só havia dois tipos de remédio e as pessoas precisavam de mais atendimento”, diz. “No dia dessa manifestação, todo mundo dormiu mais tarde e foi bonito porque conseguimos ver as estrelas. Parecia um monte de criança no meio do pátio, tudo encantada”.

Glicélia não se separou de Eru. Ele saiu da prisão com a mãe quando já estava com 8 meses. Hoje, tem 6 anos. Se ela acha que a prisão deixou alguma marca no seu filho? “Um dia, quando adoeci e ele já falava, chegou pra mim, me alisou o rosto e o cabelo, deu um abraço e me disse: ‘Olhe, minha mãe, não se preocupe que eu vou lhe proteger e cuidar da senhora para sempre’. Acho que foi algo que nós dois entendemos. Ele tem um jeito todo especial de cuidar de mim”. A experiência da prisão foi dolorosa mas Glicélia refez sua vida. Hoje, mãe do segundo filho, faz faculdade em licenciatura indígena e não abandonou a militância. É presidente da Associação Comunitária Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro.

Nascer na prisão

Entre 2012 e 2014, Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz), coordenou a pesquisa Saúde Materno-Infantil nas prisões do Brasil, um retrato censitário da população feminina que vive com seus filhos em unidades prisionais das capitais e regiões metropolitanas de todo o país. O estudo aponta o quanto a saúde é um direito ainda negligenciado. “Essas mulheres estão sob a custódia do Estado, então deveria ser oferecido a elas o que o Estado preconiza para a atenção a gravidez. No entanto, não é isso o que acontece”, diz Maria do Carmo à Radis.

Quando comparados com os dados da pesquisa “Nascer no Brasil”, também coordenada pela pesquisadora da Ensp e que faz um inventário do parto e do nascimento em todo o território nacional, os números impressionam. Segundo Maria do Carmo, a avaliação da atenção recebida durante a estadia nas maternidades pelas mães encarceradas foi muito aquém da que foi relatada pelas mulheres não encarceradas que recebem atendimento pelo SUS. Entre as primeiras, apenas 14% consideraram excelente o atendimento recebido nas maternidades contra 42% do outro grupo. Além disso, o estudo nos presídios mostra uma porcentagem maior da incidência de aids e sífilis congênita entre as crianças nascidas no cárcere, o que, de acordo com a pesquisadora, comprova as piores condições da atenção à gestação e ao parto para as mães encarceradas.

“Essas detentas estão presas, na maioria das vezes, por tráfico de drogas, ou por delitos leves. Não encontramos mulheres com alto grau de periculosidade ou violência”, diz a pesquisadora acrescentando que cerca de 80% delas nem foram julgadas e estão cumprindo prisão provisória, grávidas, sem saber nem se serão condenadas. “Isso é de um maltrato imenso”. Na pesquisa, chama atenção ainda o fato de que apenas 35% das mulheres detentas passaram por um pré-natal adequado e que 6,6% sequer tiveram algum tipo de acompanhamento durante o parto, em mais um caso de desrespeito à legislação — a Lei 11.108/2005 garante o direito de acompanhante de livre escolha da mulher durante sua permanência na maternidade. “Isso é válido para toda e qualquer mulher brasileira, logo, as mulheres presas não poderiam estar excluídas dessa garantia”, argumenta.

A pesquisadora acrescenta ainda que em 89% dos casos a família não é avisada de que a mãe entrou em trabalho de parto, o que aumenta ainda mais a solidão das mulheres no cárcere. Para a advogada Luciana Simas, que integrou a equipe da pesquisa sobre a maternidade na prisão avaliando os aspectos jurídicos, quando uma mulher é presa ocorre uma espécie de prisão alargada que desestrutura toda a família. Isso pode ser observado por uma simples leitura das filas de visitas. “Quando o homem é preso, há filas imensas para visitação. A mulher não só não o abandona como mantém a estrutura familiar”, diz. No caso da mulher, afirma Luciana, elas ficam isoladas. Seja porque são realmente abandonadas pelo companheiro; seja porque seus familiares, mães e outros parentes, estão cuidando de seus filhos ou estão longe demais para se deslocar — na maioria dos estados, as prisões femininas ou que contam com unidade materno infantil ficam na capital, o que dificulta o acesso das famílias que estão no interior.

Muito grave também é o fato de que, de acordo com o estudo, 37% das mães foram conduzidas algemadas para a maternidade e 8% receberam algemas durante o parto. Recentemente, em setembro, essa prática foi proibida pelo Decreto 8.858/2016. Para Luciana, as normas já existem. Ela cita ainda a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. Mas infelizmente, ela diz, todo esse contexto prisional existe de uma forma estereotipada e preconceituosa. “A gente trabalha com um processo de massificação do encarceramento que produz um discurso conservador, ideológico e autoritário, que faz parecer que, na prática, essas pessoas não teriam o direito de acesso à saúde, embora a lei diga que sim”. Para ela, embora nos últimos anos tenha havido avanços, o desafio ainda é imenso. “É preciso trabalhar de maneira crítica para desconstruir esse discurso e mostrar que a prisão não é um local adequado pra efetivar a saúde de homens nem de mulheres e muito menos de crianças”, conclui.

Saiba mais sobre a edição de janeiro da Radis:

Nova Radis destaca 35 anos do Programa em defesa do SUS

Confira também outras reportagens da edição 172.